【農地転用】農地転用の不思議。~地目が農地のままでも合法的に建物が建つ~

基本、土地の地目が「田」などの農地であった場合に、農地転用せずには建物を建てることはできません。

農地はあくまで農業をすることに限定されている土地だからです。

農地に建物を建てるのであれば、まずは、農地を管理する農業委員会に申請または届出をしなければなりません。

その後に、建物を建てることができます。

通常は、建物が建った後に、土地の登記の地目を「田」→「宅地」に変更します。加えて、建てた建物に所有権保存登記をします。

が「地目変更や所有権保存登記」は義務ではないようです。

※登記の表題部への登記は義務になっており、10万以下の過料(比較的軽い罰則)になっていますが、適用された実例がないため、事実上しなくても良いと判断する人が多いようです。

地目変更や所有権保存登記はある程度まとまったお金がかかります。そのために、地目変更や所有権保存登記をしないという人も一定数いるようです。

そのため、建物が建ったあとに、登記を確認すると、地目「田」で「建物が未登記」という状況が合法的にできあがります。

なんとも恐ろしいことだと思います。

いわば、客観的に誰の所有であるか?を証明しにくく、かつ適法に建物が建っているか?も極めてわかりにくいです。

所有者しか確認ができません。(第3者が調べることは極めて困難です)

そのため、その状態で相続が発生すると、かなりややこしいことになります。

最悪、相続した人がさらに相続になる場合等、相続が連続して起きた場合は、訳が分からなくなり、下手すれば売却はおろか、解体などの処分、増築・改築など有効利用も困難になる恐れがあります。

令和6年4月1日にやっと相続登記の申請義務化になるようですが、よくもまあ、こんなわけがわからない状態になる可能性が高いことを長期間合法的にしていたなあとビックリします。

※所有権の保存登記は申請義務化されていません。

簡単な農地転用する方法と地目が農地のままでも合法的に建物が建つ理由、そのまま放置することのデメリットを簡単に説明したいと思います。

目次

市街化区域なら農地転用は簡単~市街化調整区域なら注意が必要~

日本の国土はざっくり5つの区域に分けられています。

そのうちの大部分が「市街化区域」と「市街化調整区域」です。

ネット調べると簡単に調べられます。

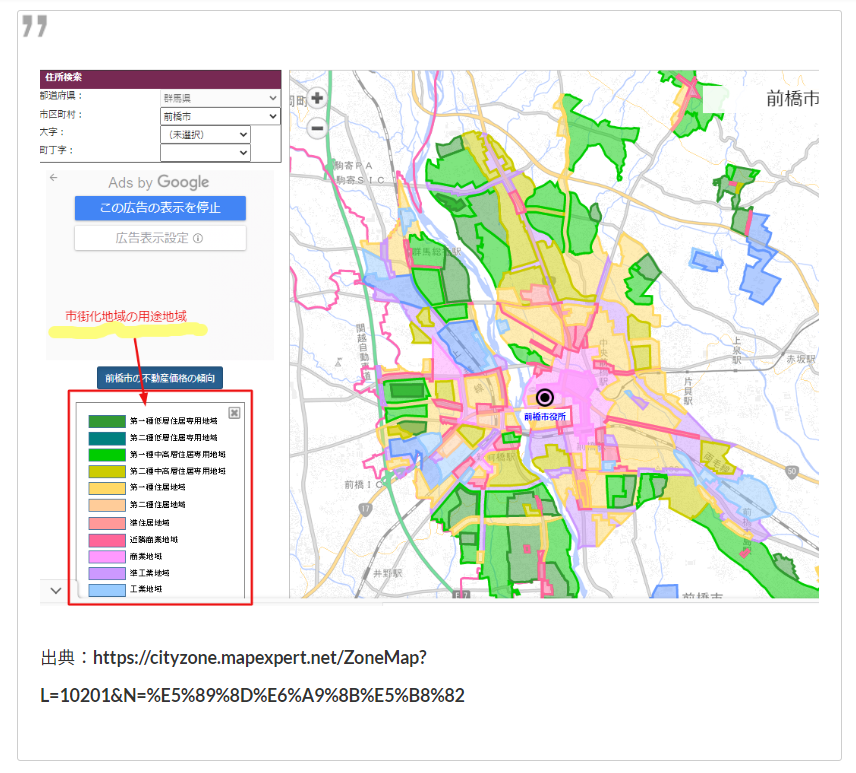

例えば群馬県の県庁所在地の前橋市で調べると以下のようになっています。色がついているところが市街化区域です。

確認できなかった場合は、役所等に電話して確認することができます。

市街化区域は、その名の通り、市を街にしていこうという地域です。

そのため、農地転用したい土地が市街化区域なら、農業委員会が審査なしでノールックでおkを出す「届出」で農地転用ができます。

大変なのは市街化調整区域の場合です。この地域は開発したくない地域であるため、農業委員会にしっかりと審査してもらう「申請」が必要になります。

市街化調整区域で、地目が農地のままで、建物を建てていた場合は、めんどうなことになる恐れがありえます。

地目が農地のままで建物が建つのは建物の未登記が合法的におkだから

「登記」の目的は、第3者に対する対抗することです。

土地・建物を買って、「この建物は俺のもの!」と対外的に証明するためです。

証明できるだけでなく、対抗もできます。よくわからない人が「この建物はワシのものや!」と言い張ってきても、「登記には〇〇とあるから、あんたの建物じゃないよ」と言えるわけです。法的に守られています。

登記をしない場合は、よくわからない人が「この建物はワシのものや!」と言い張ってきても、簡単に対抗できにくいわけです。

そんなわけで、土地・建物を所有するなら所有権保存登記をするものと思っていましたが、実際は違うようです。

自分の所有する土地に、建物を建てる場合は、よくわからない人が「この建物はワシのものや!」と言うことは基本ありません。

でてきても、じゃあ「人の土地に勝手に建物立てるな、すぐ壊せ!」となるからです。

と言う理屈で、自分の所有する土地に、建物を建てる場合は、登記をしなくても特段不自由が生じなく問題ないようです。

そのため、「わざわざ、お金を払って登記しなくてもいいや!」と農地の上に未登記建物が建つ状態が合法的に誕生するわけです。

農業委員会に行って、聞いてみると「そういう人一定数いますよ。昔の人だとそういう方は多いです。」と、特に問題視しているようにも思えませんでした。

「建物を壊したあと、また農地にしようという方も0ではないので、地目を変更していなくても問題ではありません」とも言っていました。

役所の方も合法的で問題ないと判断していると思えます。

困るのは相続人なためで役所も困ることはありません。登記してもなくても固定資産税はしっかりとれる問題なし。だから、未登記でも目をつぶるよ~ということなんでしょう。(個人的な推測)

地目が農地のままで、建物の未登記は、「相続」「売買」「自宅以外利用」に不便

地目が農地で建物未登記であっても、自分が利用するだけなら特段問題がないでしょう。

そのために、登記をしないとも言えます。

が、問題は自分が利用する以外のときに色々と面倒が生じてくると思えます。

「相続」のときは、誰の所有か?と特定させるのに苦労することになるでしょう。通常よりもかなり面倒なステップを踏むことになりえます。

上述したように、相続が万一連続してしまったら、超めんどうになるでしょう。

また「建物」を売ろうとした時も同様です。誰の所有か?と特定させるのに苦労します。買う方も訳アリ物件じゃねえ?とキナ臭く思う可能性があると思えます。

抵当権の設定もできないため、当然に担保にも利用することができません。

自宅以外に利用を考えた場合に、建物の登記がないと存在が確認できないため、利用はできません。

行政書士事務所に使うことや法人を登記するということも無理でしょう。(登記簿で確認します)

など、建物利用範囲がかなり限定されることになります。

が、緊急に困るというものでもなく、「自分のためにしか利用しないし!」という状態であれば全く問題がありません。

というわけで結局は地目が農地のまま未登録建物が建っている状況が続いているのだと思えます。

これは、社会問題化している空き家問題と同様の理屈だと思います。空き家も空き家にしておいた方が固定資産税が安くお金がかからないからが主因と思えます。

ある意味で国が訳の分からない状況になるように意図的に誘導しているとも言えると思えます。